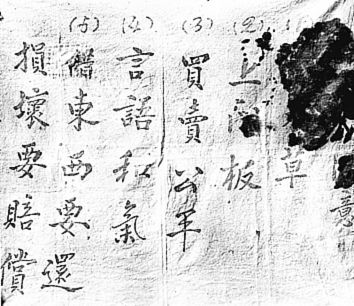

1928年3月,毛澤東正式宣布三大紀律六項注意,1929年以后逐步修改補充成為八項注意。圖為中國人民革命軍事博物館陳列的一幅寫著紅軍“三大紀律六項注意”的包袱皮。新華社發

1927年10月至1934年10月,是我們黨領導軍民開展井岡山革命斗爭和中央蘇區革命斗爭的重要時期。在此期間,黨對如何宣傳群眾、組織群眾、發動群眾、依靠群眾開展革命斗爭等一系列問題進行了理論與實踐的艱辛探索,開展了大量卓有成效的群眾工作,形成了一大批豐富的實踐經驗。回顧和總結這一時期踐行群眾路線的生動實踐、寶貴經驗和歷史意義,對於當前開展黨的群眾路線教育實踐活動,增強黨員干部對貫徹群眾路線的政治自覺、思想自覺和行動自覺具有重要的現實意義。

路徑探索:黨的群眾路線道路的開辟

井岡山斗爭時期,黨為了粉碎國民黨反動派的軍事進攻和經濟封鎖,保存和壯大工農革命軍的力量,積極探索一系列關於開展群眾工作的方式、方法。一是指導思想上,重視群眾。1927年12月下旬,毛澤東在總結茶陵工作經驗教訓時,明確提出工農革命軍的三大任務:打仗消滅敵人,打土豪籌款子以及宣傳、組織、武裝和幫助群眾建立革命政權。自此以后,工農革命軍就把宣傳、發動、組織和幫助群眾看作一項重要的政治任務來抓。二是組織建制上,方便聯系群眾。三灣改編時“支部建在連上”,是紅軍初創時期黨的建設的重大創造,有利於聯系群眾、發動群眾和組織群眾。三是革命斗爭中,注重發動群眾。在此期間,工農革命軍以少勝多,多次打退國民黨反動派的圍剿、進攻,很重要的一個原因就是我們黨善於廣泛地發動群眾。採取上門宣傳、集合報告、廣刷標語等多種手段宣傳革命,說服群眾,而群眾自然會在各方面全力支援紅軍,與紅軍並肩戰斗。四是嚴肅軍紀,處處愛護群眾。這一時期,紅軍的來源是比較復雜的,其中相當部分官兵是從舊軍隊過來的,有殘存的軍閥主義習氣。為了嚴肅軍紀、團結軍民,毛澤東等人制定了“三大紀律”和“八項注意”,贏得人民群眾的廣泛擁護和支持。

中央蘇區時期,黨進一步推進群眾路線工作,開創了群眾路線發展的新局面。一是實行土地革命,開展經濟建設,保障群眾利益。1930年5月起,毛澤東在尋烏、東塘等地進行調查研究,並在1931年制定了土地革命路線。在主持臨時中央政府工作期間,他在南部十七縣經濟建設大會上作了《關於粉碎敵人五次“圍剿”與蘇維埃經濟建設任務》的報告。1933年3月1日,中央執行委員會就革命群眾借谷供給紅軍問題,發出第20號訓令,黨和蘇維埃政府對群眾利益的尊重與保護,在這些規定中得到了充分的體現。二是保障蘇區群眾享有選舉權、勞動權、婚姻家庭權等民主權益。1931年蘇維埃政府頒布和實施了《中華蘇維埃共和國的選舉細則》等法律、法規和政策,確保蘇區群眾實現基本的民主權利。三是弘揚蘇區干部好作風,密切黨群關系。這一時期,設立了工農檢查人民委員會,成立了對各級蘇維埃政府監督的審計監督機構並建立了群眾性監督系統。針對官僚主義和命令主義,毛澤東及時領導各級機關進行了有效整改,“號召各級蘇維埃機關和廣大工農群眾,一致的與官僚主義作最堅決斗爭。”

經驗提升:開展群眾路線工作的歷史經驗

這一時期,黨在開展群眾路線各項工作中積累了豐富的歷史經驗。一是正確的思想指導偉大的實踐。深入群眾,了解民情,是我黨開展群眾路線的基礎。1933年11月,毛澤東等同志深入長岡鄉、上杭才溪鄉等革命根據地,調查當地的“擴紅”、優待紅屬、生產支前、文化教育等情況。在調查過程中,不僅能夠直觀地看到工作成果,更能發現存在的問題,還能作出及時調整,以保証群眾工作的正確開展。1929年6月,在根據地土地革命過程中,黨制定了“打土豪分田地”的革命政策,得到了閩西、贛南各地的響應,掀起了土地革命的熱潮。二是強大的思想政治工作是重要保障。在井岡山和中央蘇區時期,思想政治工作是黨領導和團結人民的一項重要工作內容,為分化瓦解敵人,爭取人民群眾的支持和擁護,啟蒙人民群眾的民主革命思想,發揮了巨大作用。如1929年1月,紅四軍散發了毛澤東起草的《紅軍第四軍司令部布告》。這個口語化、平民化的布告讓普通群眾感到親切自然,便於群眾背誦、傳播。三是嚴格的紀律約束是前提。當時黨領導工農紅軍的主要任務是打仗、籌款、做群眾工作。由於兵源復雜,做好群眾工作,必須要經過政治訓練,要有嚴格的紀律約束。在黨的領導下,工農革命軍時時、處處模范地遵守群眾紀律,對於團結人民群眾,加強工農革命軍與人民群眾的密切聯系,起到了重大的作用。

這一時期也留下了一些歷史教訓。一是不充分信任群眾,革命就不能順利開展。黨在早期的革命過程中,很多革命者對革命道路的認識還比較幼稚,不信任群眾,認為向大中城市進軍是革命唯一正確的選擇。三大起義失利后,途中出現了大量的脫隊、反水現象,一些人之所以迷失了方向,主要就是沒有看到革命背后堅強的群眾后盾。二是不制定正確的土地政策,革命難以成功。在土地政策上,在中國共產黨創建初期,黨內出現過兩種錯誤傾向:一種是右的傾向,隻注意和國民黨合作,忘記了農民﹔另一種是“左”的傾向,隻注意工人運動,忘記了農民群眾。兩種傾向都脫離了中國實際,使革命事業遭受了挫折。

價值意蘊:井岡山和中央蘇區革命斗爭中群眾路線的偉大意義

對理論發展的意義。一方面,黨的群眾路線堅持了歷史唯物主義認識論路線。井岡山斗爭和中央蘇區時期,黨形成了一系列關於密切黨群聯系的正確思想和工作方法,進一步堅持和鞏固了歷史唯物主義的“群眾”認識路線﹔另一方面,黨的群眾路線又是馬克思主義認識論與中國革命實際相結合的產物。毛澤東在 1943年《關於領導方法的若干問題》中指出:“在我黨的一切實際工作中,凡屬正確工作的領導,必須是從群眾中來,到群眾中去。”黨的群眾路線堅持和發展了馬克思主義的基本理論,豐富了馬克思主義的理論寶庫,是馬克思主義認識論和中國革命實際相結合的典范。

對黨的建設的意義。黨的性質和宗旨決定了中國共產黨一誕生,就把和人民群眾共甘苦、共命運,為人民群眾謀利益作為自己的最高准則,並充分尊重群眾。1929年9月,周恩來在《中共中央給紅四軍前委的指示信》中指出,紅軍的革命活動“一定要經過群眾路線”而不是由紅軍單槍匹馬的去完成。古田會議決議上,毛澤東提出黨的一切工作“要經過群眾路線去執行”。此后,黨內很多同志都在不同工作場合以不同形式闡述了同一個工作理念。群眾路線也因此被迅速推進至農村革命根據地建設的各項工作和國統區的秘密工作中。在此期間群眾路線也衍生出關心群眾生活,注意工作方法,把黨的建設、革命勝利和群眾的切身利益相結合,把人民群眾圍繞在黨的周圍筑成革命的銅牆鐵壁等一系列受群眾擁護經得起實踐考驗的先進思想。

對中國革命的意義。井岡山和中央蘇區時期,我們黨在艱苦卓絕的斗爭中逐漸探索出一條革命致勝的根本路線,這就是群眾路線。從創建井岡山革命根據地開始,到建立中華蘇維埃共和國,中國革命、中國共產黨之所以沒有被壓倒,正是依托農村,依靠農民,在農村創建了穩固的革命根據地,在廣大農民群眾的支持中找到了出路,逐漸發展壯大,並最終取得革命的勝利。